在标准化教育依然占据主流的今天,知识的传授往往被分割在不同学科的“盒子”里。

然而,在STEAM国际创新教育书院,一场以“无界”之名,打破这些“盒子”的行动正在进行。

这里谈的不仅是学科融合,还是一种教育生态的重塑。“项目启智、无界育人” 的成长生态,试图回答一个关键问题:面对复杂且充满不确定性的未来世界,教育该如何帮助孩子做好准备?

“学由心生”的课程民主化

“以学生为中心”已是教育共识,但STEAM国际创新教育书院走得更远。真正的“以生为本”,是相信学生不仅是课程的学习者,更是课程的设计者与共创者。

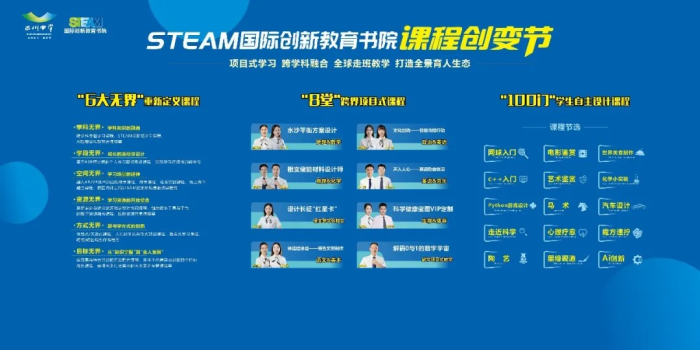

书院独创的 “未来课程设计师” 机制,将课程设计的权力交还给学生。通过一张“课程创意征集令”,倾听他们内心深处最真实的学习渴望:从“马术入门”到“侦探化学”,从“Python游戏设计”到“世界美食制作”……

100门学生自主设计课程,并非天马行空的想象游戏,而是一个严肃的教育起点。

每一个被采纳的“金点子”,都将由导师团队护航,经由系统化的研发,最终成为书院选修课或特色课程的一部分。

当学生自主设计课程、根据自身需要自主选择学习内容,这将激发他们的内在驱动力,教育便可以实现从“要我学”到 “我要学” 的深刻转变。

“学习设计师”的进化论

学生成为探索者,教师的角色必须同步进化。他们不再是讲台上的唯一权威,而是需要退后一步,成为学习路径的“设计师”和跨学科项目的“架构师”。

这一转变的背后,是书院构建的一套成熟的教师发展体系,其核心是推动项目式学习(PBL)与跨学科融合的深度实践。

项目式学习(PBL)让知识回归其工具本质。在这里,学习始于一个真实且有挑战性的驱动性问题。学生通过持续的探究、协作,创造性地寻求解决方案,并最终形成公开的成果。

此时,知识便不再是书本上孤立的考点,而是解决现实问题的有力工具。

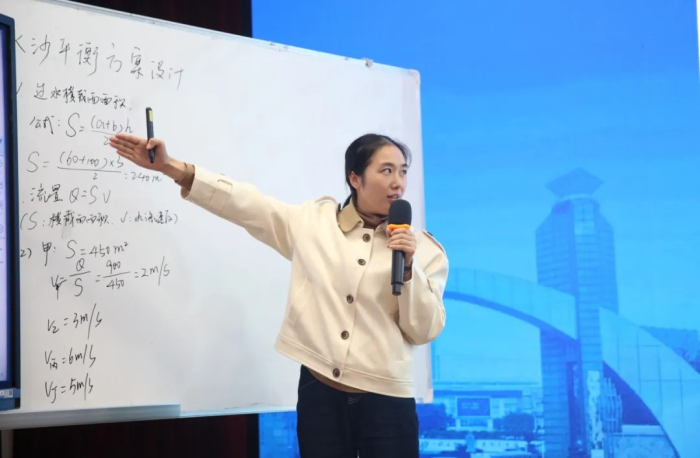

跨学科融合则被系统性地嵌入课堂。在一堂名为《水与沙的平衡设计》的课上,学科的边界消失了。学生从刘禹锡“九曲黄河万里沙”的诗句切入,步入一个真实的地理难题;他们运用数学公式计算河流横截面,通过物理原理解析“束水攻沙”的古代治河智慧。

这堂课没有语数外、政史地的明确分野,有的只是为了解决“黄河水沙平衡”这一真实问题而调用的全方位知识与能力。

重塑学习的“六大无界”

“无界”,是STEAM国际创新教育书院教育哲学的顶层设计。它具体化为 “六大无界” 的实践准则,系统性重塑学习生态:

打破学科之界:知识在融合中焕发活力,解决复杂现实问题。

打破时空之界:学习不限于教室与40分钟,发生在任何有探索发生的地方。

打破师生之界:师生是学习共同体,共同研究,相互激发。

打破校社之界:联通社会资源,让专家、企业、博物馆都成为“课堂”。

打破虚实之界:利用AI、VR等数字技术,拓展学习的深度与广度。

打破知行之界:让知识在行动中内化,让创造在实践中发生。

在《神话绘说话》课程中,这一理念得到了生动体现。语文的文本分析、美术的形象设计、手工的粘土制作,被融合为一个“文创产品设计”项目。学生为了设计女娲手办,需要深度解读女娲形象,萃取形象与场景元素。于是,经典文化在跨学科的创造性实践中,获得了新的生命力。

教育的成果,最终体现在学生的成长样貌上。

书院定期举办的“课程创变节嘉年华”,便是这种样貌的集中展示。在这里,学生自信地路演自己的项目,教师展示凝聚智慧的跨学科课例,整个社区将沉浸在创新、协作与展示的文化之中。

然而,书院的目光超越了单一的一场活动。其追求的长期价值,在于构建一个可复制、可推广的课程育人新模式,并最终沉淀为“六年一贯制”培养体系。

这场“无界”实验的终极目标,是希望当学生走出校园时,携带的不是一箱分门别类的知识“盒子”,而是一种融合了传承根基、创新勇气与解决现实问题能力的“底色”,去面对一个没有标准答案的未来。

渝公网安备 50022402000255号

渝公网安备 50022402000255号