近期,以一系列“问题导学”精彩课例为标志,巴川小班教学部的课堂正步入一个螺旋式上升的新周期。这既是对前期实践成果的集中检验,更推动该模式在迭代中向更高水平发展。

"问题导学"在巴川小班的教学语境中,早已不是一个陌生的词汇。它不是浮于表面的教育口号,而是真正渗透进每一门学科、每一堂课、每一位师生的日常互动中。

它不是"提问教学",也不是"问答练习"。它是一种以问题为引擎、以学生为主体、以思维发展为归宿的课堂生态重构。

从"教什么"到"怎么学"

问题导学的底层逻辑

传统课堂致力于用标准答案为知识画上"句号",却可能在无形中限制了学生的思考。巴川小班的"问题导学",其核心立意在于将"句号"拉直,变成驱动思考的"问号"。

课堂核心随之从教师的"讲授"转向学生的"探究"。

这一转变重塑了教师的角色。备课的重点从"如何讲透"转向"如何巧问"。在课堂上,教师需学会"退后",从知识的唯一权威转变为学习的引导者;同时也需精准"前进",在学生思维困顿、方向偏离或合作遇阻时,给予适时点拨。

于是,我们看到:在物理课上,教师不直接灌输"电阻"的定义,而是让学生观察"橡皮泥导电"的奇异现象,自主提出"为什么灯泡亮度会变化"的疑问;在英语课上,学生不再被动记忆风筝的制作材料,而是在"设计一个代表自己的梦想风筝"的任务中,主动运用语言、理解文化。

正如一位参与模式建设的教师所言:"我们不再追求讲得面面俱到,而是设计能激发学生思考的好问题。"

"三环五步"

构建问题导学的实践路径

"问题导学"的成败,关键在于问题的质量与结构。一个优质的核心问题,能驱动整堂课。而环环相扣的子问题,则让学生打开思维。

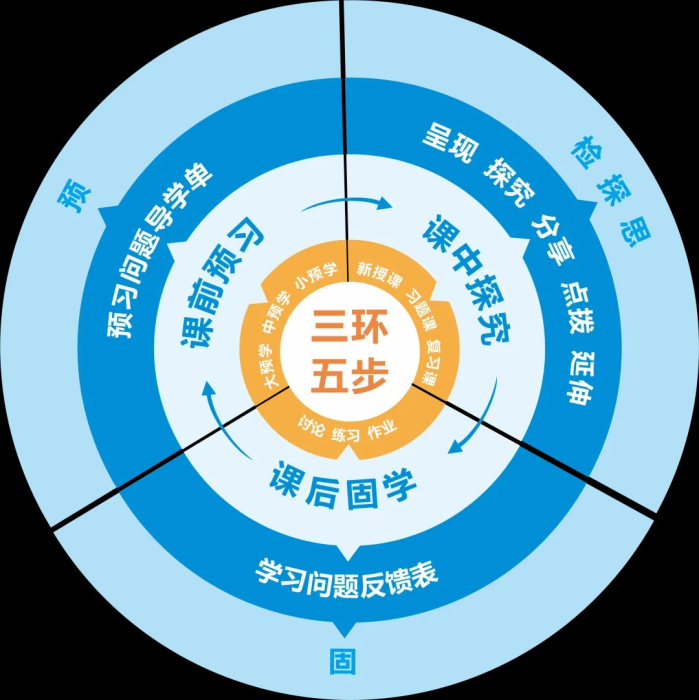

在实践中,巴川小班形成了清晰的"三环五步"操作路径:

课前,以"问"导航

一份精心设计的"预习问题单",就是一张清晰的探索地图。例如语文课《与朱元思书》,教师以一个"绝"字统领全局,课前引导学生思考:"'天下独绝',究竟'绝'在何处?"

课中,以"问"深探

课堂按"问题呈现、小组探究、成果分享、教师点拨、拓展延伸"五步推进。在《范进中举》的课堂上,教师以"中举前后,什么在'变'?"为核心问题,引导学生在文本中寻找众人言行、态度的变化,并分组探究"变"背后的根源。

课后,以"问"延展

应用型的问题作业将学习从课堂引向生活。学完《电阻》,学生需解释"橡皮泥为什么能导电";学完《风筝》,则要思考其文化象征,形成从生活出发、经过探究、再回归应用的完整学习闭环。

小班土壤

为何更适合问题生根?

任何好的教育理念,都需适宜的土壤。"问题导学"在巴川小班的生根发芽,得益于其独特的"小班化"生态。

"小班"意味着教育机会的倍增。教师得以关注每一个独特的个体,倾听他们提问时细微语气的变化,捕捉他们思考时闪过的灵光。

课堂上,小组合作不是形式,而是解决问题的必要路径。每个小组有明确的分工,学生被置于真实的问题情境中,在沟通、协作、试错中构建知识。以小组为单位的"捆绑评价",让学生真正体会到"帮助他人就是帮助自己"。

"化整为零,分而治之"的管理智慧,在这里演化成扎实有效的"学习共同体"。

尼尔·波兹曼曾说:“一旦你学会了提问,你就学会了如何学习。”

“问题导学”正是这一理念的生动实践,它让知识在学生的自主探索中焕发活力。

我们相信,从这里走出的学子,不仅能永葆面对世界的好奇心与思考力,更能练就直面挑战、解决问题的内在韧性,最终带着这些超越课堂的素养,自信地奔赴未来。

渝公网安备 50022402000255号

渝公网安备 50022402000255号