新课标下高中化学中元素化合物的教法探讨

龙海青 重庆市巴川中学校

摘要:本文针对高中化学中元素化合物学习,主要提出了包括:把握知识深广度,建立有效的学习目标;注重实验教学,培养学生自主探究、创新的能力;突出已有知识与原理概念对元素化合物的教学策略;立足于元素微粒认识元素化合物;注重培养学生用逻辑关系组织元素化合物知识;立足于CAI课件上,激发学生积极学习的教学策略等几项教学策略。通过这样的教学方法,培养学生对学习化学的浓厚兴趣,在吸收知识的同时,实现学生情感与态度价值观、过程与方法的提升,培养有责任心、有创造力的中国公民。

关键词:新课改 元素化合物教学教法

一、前言

自新中国成立以来,我国的基础教育先后进行了大约七次的改革,自1950年,教育部颁布了《中学暂行教学计划(草案)》,将化学正式的作为一门独立的课程涉入中学,此后,为适应社会的变革,教育也出现了或大或小的变革,但重在培养学生文化知识,对学生进行思想文化教育。直到21世纪初,随着国家经济的迅速发展,在2003年4月,教育部正式颁布了《普通高中化学课程标准(实验稿)》,针对元素化合物的教学要求并不具体,力求内容的少而精,从之前对“族”的学习,转换到了典型元素的学习与掌握,从元素的微观结构到元素的性质,再到物质发生反应的原理,最后升华到生活中的应用。在2011年版的课程标准中,还专门设立了“身边的化学物质”这一板块,就是重在强调元素化合物与实际社会的联系。没有了元素周期律、元素周期表的支撑,如何让学生轻松的理解与掌握元素化合物,就成为教师所要研究的重中之重。对于高中化学来说,元素化合物本身扮演着高中化学的“骨架和载体”,所以,如何在学习中做到不仅仅是理解化学文化知识,还要全面提高学生的科学素养,培养学生创新能力,建立良好的人生观、价值观,已是每个化学教师在教学中应该探索的问题。

随着中国社会、国情的不断进步,从上世纪开始中共中央、国务院将更多的精力放在了如何教育新一代青年,提出了“深化教育改革,全面推进素质教育”。新课程改革追求如何让学生在获得知识与技能的过程中成为学会学习和形成正确价值观。要实现这一追求,在课堂教学中,教师就应该摒弃那些被动性、单一性、依赖性、虚拟性、交待性的学习方法,建立起主动性、多样性、探究性、问题性的学习方法,因为学习方式的转变是新课改的核心任务之一。在元素化学知识的学习上,突破传统的以物质为中心的教学模式,不在追求从组成、性质、制法、用途的单一学习,教师应该让学生学会“从生活中学习化学,从化学中走向社会,再从社会体验化学”,让学生在愉快的氛围中学习化学,学习元素化合物,同时,也可以让学生逐步学会分析和解决一些与化学有关的生活实际问题,养成能善于观察,自主探索的学习观,最终形成终身学习的愿望与能力。

另外,在长期的高中化学教学与化学学习中,元素化合物一直扮演着不可或缺的角色。。化学基本概念和基础理论的导出, 化学实验的探索, 化学的定量计算都是在元素化合物的基础上进行的,脱离了元素化合物,化学学科就犹如无源之水。所以说,在新的化学课程体系中元素化合物知识仍处于基础和核心的地位,元素化合物就是化学学科的“脊梁”,《新课程标准》一直倡导学生学生自主探究、自主学习,在这一过程中,教师必然要从旁指导,将知识情境化,让学生设身处地的感受问题,探讨问题以及解决问题,做到“从生活走进化学,从化学走到社会”。本文就新课程高中化学元素化合物的教学策略进行探讨。

二、元素化合物的教学策略

(一)把握知识的深广度,建立有效的学习目标

在新课程的背景下,元素化合物的要求没有像原来的教学大纲那样具体,却重在强调物质与生活实际的联系以及它在生活中的应用。所以教师在教学时帮学生把握好知识的深广度,就能减少学生学习的盲目性,从而建立起有效的学习阶段性目标。例如;教师在讲CO2与澄清石灰水反应时,Ca(OH)2是过量的就生成正盐CaCO3 ,溶液变浑浊,离子方程式书写为 :CO2 + Ca2++ 2OH- → CaCO3 ↓ + H2O,如果Ca(OH)2是少量的就生成酸式盐Ca(HCO3)2,溶液是澄清的,离子方程式就变为:2CO2+2OH-→2HCO3-,这样一定会造成学生思维上的混乱,因为在高一阶段,学生还未形成对反应的定量观念,这种超前学习只会导致学生学不懂,最后出现厌学状态。还有例如:教师在氮循环的教学时,在做NO转化为NO2的实验时,有同学会提出NO气体从无色变为红棕色NO2气体时,过了一会,红棕色为什么会变淡的问题,根据实验现象告诉同学还生成了N2O4气体,又扩展到化学平衡的移动原理。最终造成学生无法接受,糊里糊涂。这就是教师没把握好知识的深广度,而造成成学生的困扰。

作为带领学生学习的辅助者,教师首先应该把握好学生学习的方向,根据每个地区,每个学校制定的具体教学指导意见,不同版本的教材,发挥教师对教授内容的熟练性以及教师本身的主动性和智慧来确定教学的深度以及广度,进而,学生才能控制好对元素化合物的短期学习目标。

(二)注重实验教学,培养学生自主探究、创新的能力

化学是一门实验学科,实验是学习化学的重要工具,实验教学不仅有利于激发学生兴趣,更有利于开发学生的思维。《课程标准》对元素化合物的处理,突破了传统的从结构、性质等等最后到用途的教学,而是引导学生用实验研究化学,理解元素化合物,再应用到生活中。

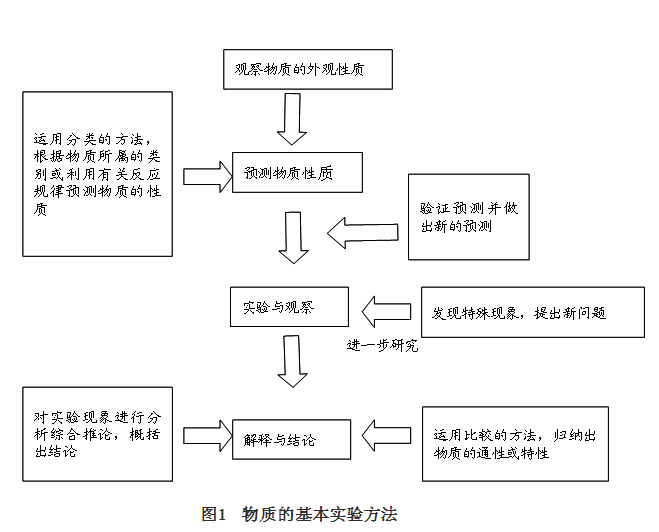

例如:在学习必修一第一章第2节介绍研究物质性质的方法和程序时,就给学生呈现出一种研究物质的基本实验方法,如图1所示。

通过这样的研究方法,学生就可以有条理的研究元素,同时也能培养学生对化学物质学习的主动性。例如:在学习铁的性质时,教师就可以运用这一程序,循序渐进、有条理性的探究铁生锈的条件。

1.以铁生锈的教学为例:

(1)教学目的:探究铁生锈的条件。

(2)教学过程:

? 教师提出疑问:同学们每天在吃苹果的时候,在你将咬开的苹果放置一段时间后就会发现苹果的咬口处是红棕色的,为什么会这样呢?苹果里的什么物质使得咬口变红呢?是不是发生了什么化学反应呢?

‚ 学生预测:结合本课学习内容,预测到可能是铁元素发生了反应。

A.可能是铁元素与空气中的氧气发生了反应。

B.可能是铁元素与苹果自身的水分或是空气中的水蒸汽发生了反应。

C.铁可能是在氧气和水并存的情况下发生的反应。

(3)自由探究,自主实验:学生用身边的材料或资源,自主探究,寻找答案。

设计出的方案如下,取三个干燥的杯子:

A.1号杯子中放入铁钉,加入经过沸腾的水,铁钉要全部淹没在水中,并在水上面加上一层油;

B.2号杯子中放入铁钉,加入少量的水,铁钉的一半在中,一半在空气中;

C.3号杯子中放入铁钉,并用棉花塞住管口,置于较干燥的地方,然后放置一周。

现象: 一周后,观察1号铁钉无变化;2号铁钉出现锈蚀现象,表面有红棕色物质生成;3号铁钉无明显变化。

(4)总结实验现象并得出结论:学生在做了对比实验后,可以得出铁在水和空气同时存在的情况下才会生锈。

(5)学生启发:平时对于含铁物质的放置,尽量处于干燥的地方。

通过这样的自主实验,自主探究的方式,找学生熟悉的生活疑问,引申到化学元素物质的探究与学习,探究问题,解决问题。

这些都有利于激发学生对化学学习的兴趣,学生对其产生好奇心,才会进行积极主动的探究,这样不但激发学生对化学与社会的热爱,而且也锻炼了学生分析问题解决问题的能力,培养他们的创新意识。

这些都有利于激发学生对化学学习的兴趣,学生对其产生好奇心,才会进行积极主动的探究,这样不但激发学生对化学与社会的热爱,而且也锻炼了学生分析问题解决问题的能力,培养他们的创新意识。

(三)突出已有知识与原理概念对元素化合

渝公网安备 50022402000255号

渝公网安备 50022402000255号