自主青春

青春因奋斗而闪耀,榜样因拼搏而动人。

优秀毕业生以汗水书写成长,用坚持铸就梦想。他们或钻研学术,或投身实践,或担当使命。他们的故事,是青春的注脚,更是前行的力量。让我们从他们的奋斗足迹中汲取启迪,照亮成长之路。

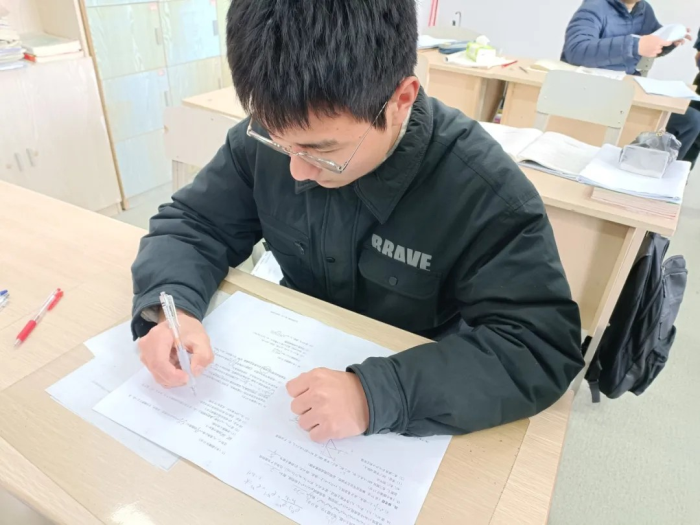

初中时觉得“学不学都能活”,高中时为了家人咬牙苦读,最终考入南京大学软件工程专业——陈宣豪的成长轨迹,像一部热血漫画。

但揭开分数背后的故事,你会发现:巴川中学的六年,一个贪玩少年蜕变为目标清晰的追梦者,皆因三次关键转变。

种子萌芽

从“躺平”到觉醒

初入巴川时,陈宣豪是个典型的“贪玩少年”。“条条大路通罗马,成功不一定靠学历。”那时的陈宣豪对此深信不疑。即使成绩倒数,他也浑不在意。面对家人的劝诫也不以为然。

直到一次考试,排名表上的数字狠狠刺痛了他。巨大的落差感让他第一次感受到“胜负欲”的冲击。“我不应该是这样的!”这种不甘,成了他逆袭的起点。连续三个月,不再嬉闹,埋头填补空白。

班主任也上演“紧盯战术”,每天抽时间找他谈心,滴水穿石般一点点修正他的浮躁。如今回看,陈宣豪坦言尽管当时觉得“烦”,但这种督促让他意识到自己的问题,愿意慢慢纠偏。

随着视野的开阔,曾经的散漫被击碎,内驱力悄然萌芽。他开始主动规划学习,也逐渐看清自己想要的方向。从“躺平”到觉醒,他明白了一个道理:读书或许不是唯一的出路,但它却可以成为面对任何变故的最硬的底气。

“恼人”的关怀

从“为别人学”到“为自己拼”

“巴川的老师真的是无差别对待学生。”回想初一懒散而跳脱的自己,对学习抱着“学不学都无所谓”的态度,老师却没有放弃过他。除了班主任的谈心,学科老师也特别关照。在老师们日复一日的关注中,“不想让关心我的人失望”成了陈宣豪最初的动力。

高中时,与朋友的差距让他再次觉醒。身边的朋友成绩优异且踏实努力,而他的成绩却一度垫底。“他们不仅没嘲笑我,还主动分享方法、鼓励我。”朋友的带动让他不甘落后,“只有成为更优秀的人,才能配得上我的‘朋友圈’”。

各种活动也为他打开了一扇窗。看过远方的壮丽风景,见过更精彩的人生可能。"那些美好的事物让我心生向往。"视野的拓展让他明白,努力不是为了应付谁,而是为了让自己有选择的权利。

从被动接受老师的督促,到主动追赶朋友的步伐,再到渴望走向更广阔的世界,他的动力逐渐从外转向内。这段成长中,老师、朋友、开阔的视野像一张无形的网,在他每次松懈时托住他。而最终,他学会了为自己奔跑。

自控的蜕变

从“叛逆跳脱”到“冷静王者”

初一时的陈宣豪是个坐不住的"多动分子",课间总想冲出教室疯玩,自习课上心浮气躁。然而,一路走来的磕磕绊绊让他学会“与不确定性共处”。无形中,成为他的“抗挫训练”。

高中三年,他刻意培养调节能力:沉迷奇幻小说时,学会及时收心;压力大时,约上好友打场乒乓球;考试失利后,强迫自己分析错题而非陷入情绪。这些日常的"微训练",让他在高考前夜的突发状况中展现出惊人的冷静——当受噪音干扰等外在因素影响时,他能快速调整状态:"我相信身体会帮我扛住。"

"真正的成长不是永远顺利,而是在失控时能稳住自己。"从那个需要老师紧盯的浮躁少年,到能在重要关头保持镇定的"冷静王者",陈宣豪用六年时间完成了这场关于自控的蜕变。

给学弟学妹的“硬核建议”

作业加码,但别蛮干

自选教辅与学校作业互补,针对性突破。

目标可以很‘俗’,但必须真实

哪怕是为赚钱改善生活,也能成为强大动力。

允许放松,才能持续冲刺

看小说、打篮球是续航的燃料。

自我暗示

聊积极的话题,心态也会更积极。

在陈宣豪身上,我们可以清晰地看到巴川自主教育的三重成长:从被动接受到主动追求的内驱力转变;掌握规划、调节、借力的系统性学习能力;在压力与变数中保持从容的稳定心态。

当谈及大学规划时,陈宣豪的声音明显轻快起来:"先打好web开发基础,再向人工智能领域深入。这一次,我要为自己的人生全力以赴。"或许,这才是自主教育最大的成功:赋予学生掌控人生的决心与底气。

渝公网安备 50022402000255号

渝公网安备 50022402000255号