深度追问,化繁为简

重庆市巴川中学校 倪泽模

一天,预习了《事物的正确答案不止一个》后,学生问道:“这篇文章的中心论点是题目吗?”一个简单的问题,居然把我问住了。我委婉地告诉他:“你提出的问题非常好。我们上课时一起来讨论,好吗?”

一篇议论文的中心论点是什么,是一个简单而重要的问题。说它简单,是因为中心论点常常出现在议论文的题目、开头和结尾,较少的议论文的中心论点需要读者去归纳;说它重要,是因为阅读议论文,把握文章的中心论点是学和教首先而且必须解决的问题。但是,在教学过程中,我们常常教学生如何从议论文中去寻找中心论点。正是这样思维模式,学生才提出这样的问题。

回到办公室,我打开教材,仔细阅读。

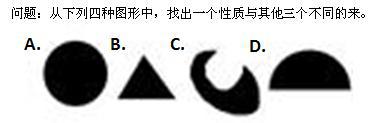

《事物的正确答案不止一个》的作者是美国实业家罗迦·费·因格。从表达方式来看,这是议论文。文章开头设计了一个饶有兴趣的几何选择题:

这道选择题的每个答案都是正确的。作者在第1、2段分析每个答案正确的原因。

第3段指出“‘正确答案只有一个’这种思维模式,在我们头脑中已不知不觉地根深蒂固”的现象,并在段末总结到:“因此,不满足于一个答案,不放弃探求,这一点非常重要”。

第4段是过渡段,提出了“创造性的思维又有哪些必需的要素呢”的问题。

第6段提出:“发挥创造力的真正关键,在于如何运用知识。创造性的思维,必须有探求新事物,并为此而活用知识的态度和意识,在此基础上,持之以恒地进行各种尝试”。

第7、8段围绕“创造性的思维,必须有探求新事物,并为此而活用知识的态度和意识,在此基础上,持之以恒地进行各种尝试”这句话展开论述。

第9段又提出问题:“这种创造性的思维是否任何人都具备呢?是否存在富有创造力和缺乏创造力的区别呢?”第10、11段回答了这两个问题。

第12段总结道:“由此看来,区分一个人是否拥有创造力,主要根据之一是,拥有创造力的人留意自己细小的想法。即使他们不知道将来会产生怎样的结果,但他们很清楚,小的创意会打开大的突破口,并坚信自己一定能使之变为现实。”第13段也是一个总结段:“任何人都拥有创造力,首先要坚信这一点。关键是要经常保持好奇心,不断积累知识;不满足于一个答案,而去探求新思路,去运用所得的知识;一旦产生小的灵感,相信它的价值,并锲而不舍地把它发展下去。如果能做到这些,你一定会成为一个富有创造性的人。

从内容上看,第12段是对第9至11段的总结,第13段是对第4—12段内容的总结。

这篇文章的中心论点是那句话?有的教师也把这个问题在初三语文学科组教研会上提了出来。有的说是题目,有的说是第4段的最后一句话,有的说是第6段的第2句话,有的说是第13段的第1句话,有的说是第13段的第2句话,众说纷纭,莫衷于是。我想,我们为什么无法准确地把握文章的中心论点呢?一是因为我们思考问题的方法停留在“找论点”,二是因为我们没有深入解读文本,理清文章的写作思路。

我不厌其烦地赘述文章的内容,意思是在备课时要细读文本,分析段与段之间的关系,理清作者的写作思路,从而准确把握文章的中心论点。我们仔细分析文章内容,不难发现文章的中心论点是最后一段的第1句话“任何人都拥有创造力”。因为第12段的内容是对第4段问题的回答,又是对第5—12对内容的总结;而第2句话是对第1句话的具体阐释。

可是,学生的阅读归纳能力、分析能力、思维能力还没有达到这样的高度。分析文章层次、归纳内容要点、分析段与段之间的关系、句与句之间的关系来把握文章中心论点的方法繁琐,老师难教,学生也很难理解和掌握。采用寻找中心论点的方法虽然简单,但学生难以找准,即使教师有时也会出现偏差。

有没有一种简单可行的方法呢?把握文章的中心论点是对文章的整体感知。何谓整体感知?整体感知,是指读完一篇文章后产生的心理感触,是对课文的整体领悟,是阅读者通过直觉在较短的时间内对课文要点进行大体上的领会和把握。它是阅读者着眼于全局,通过自己的主观认识,综合运用学过的各种语文知识和语感,对阅读材料进行宏观的理解。

我大量阅读了教材中议论文和各地语文中考试题中的议论文,反复思考,探究论题与中心论点之间的联系,找到了把握议论文中心论点的化繁为简的方法——深度追问法。

什么叫深度追问法呢?

第一步,通读全文,提取文章的中心词语。一篇议论文,常常有一个中心词语,它或者现在题目中出现,或在文章中反复出现。快速浏览全文,我们很容易把中心词语提取出来。如《事物的正确答案不止一个》反复出现的词语是“创造力”。

第二步,根据中心词,提出问题。根据中心词语,结合文章的内容,把中心词语变成一个疑问句;而这个问句就是文章的论题。如,根据中心词语“创造力”,结合文章内容,可提出这样的问题:“我们有创造力吗?”

第三步,再读文本,回答论题。再次快速浏览全文,从题目、开头、中间、结尾等地方,寻找最恰当的语句来回答论题。学生提出论题后,非常容易就从文章的最后一段找到中心论点:“任何人都拥有创造力”。

深度追问法,是我命名的一种把握议论文中心论点的一种学习方法。笔者认为,这种方法符合议论文的文体特征。一篇文章一般都有一个明确而集中的中心,议论文有一个论题,即文章的中心词语。这种方法符合阅读教学的一般规律,先整体感知文章内容,再局部赏析文章的内容及思想。这种方法符合人类思维的一般规律。人们遇到问题首先就要追问为什么,然后就要去寻找答案,问题就是议论文的论题,答案就是中心论点。这种方法就是《语文课程标准》所倡导的探究性学习。

利用深度追问法,即使没有明确的中心论点,需要归纳,学生也能找到解决问题的路径。2010年重庆市的中考试题议论文阅读有这样一个题:阅读全文,谈谈你对标题“成熟的稻谷会弯腰”的理解。阐释题目含义,需要从文章的内容和主题两方面着手,其实就是要求学生归纳文章的中心论点。如果没有恰当的方法,学生就无所适从。我们可根据题目提问:“成熟的稻谷”指什么?“弯腰”指什么?“弯腰”有什么好处?结合文章内容,筛选相关语句回答这三个问题,学生就能较好地阐释题目含义,即归纳出文章的中心论点。

在阅读实践中,学生利用这种方法,能够比较快捷地抓住议论文的中心论点。同时,这种方法有助培养学对文章整体把握的语感,培养他们发问的意识和习惯,拓展他们思考问题的深广度,从而培养他们素养和创新思维。

渝公网安备 50022402000255号

渝公网安备 50022402000255号